トップ > 計画・政策 > 計画・施策 > 協働の仕組み > 協働の仕組みとは

協働の仕組みとは

更新日:2022年04月08日

10時15分

協働の仕組みの概要説明

協働とは?

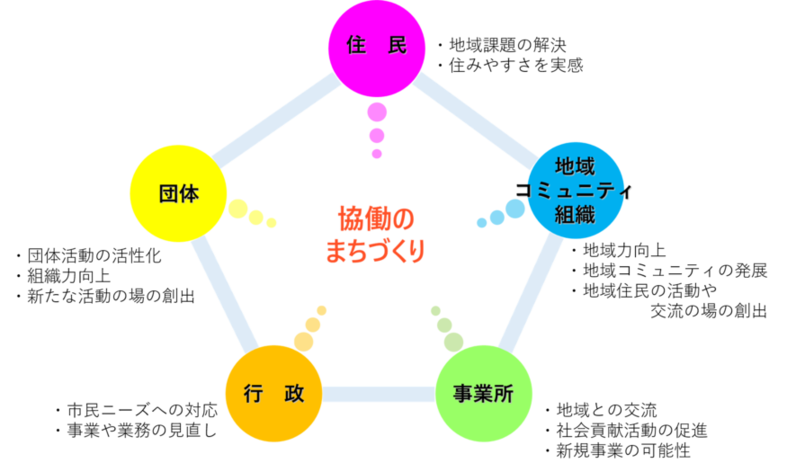

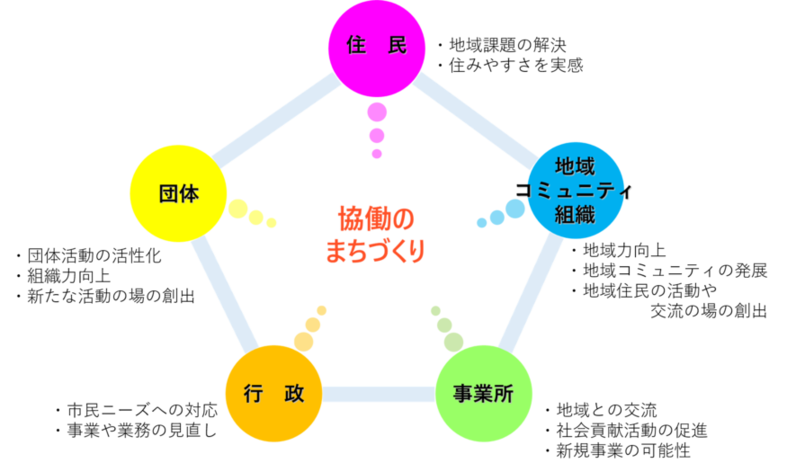

本市では、協働とは「住民、地域コミュニティ組織、市民公益活動団体、事業者、行政などの各主体が、お互いの立場や特性を理解し尊重し合いながら、対等な立場で、それぞれの役割と責任において、独自に、あるいは、連携・協力して、地域の課題解決や目標達成に取り組むこと」としています。

なぜ協働が必要なの?

近年の社会環境の変化により、地域における人間関係は希薄化する傾向にあります。これに伴い、地域課題は、複雑化・多様化しており、すべての地域課題に、十分かつ適切に公共サービスを提供していくことが困難になっています。

このような背景から、「協働」で地域課題を解決していく重要性が増しています。

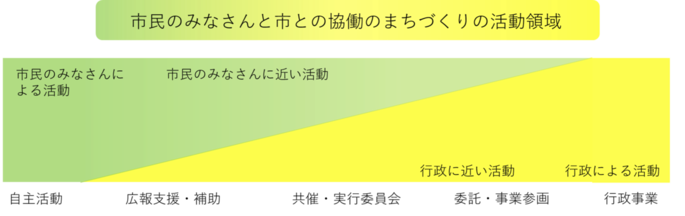

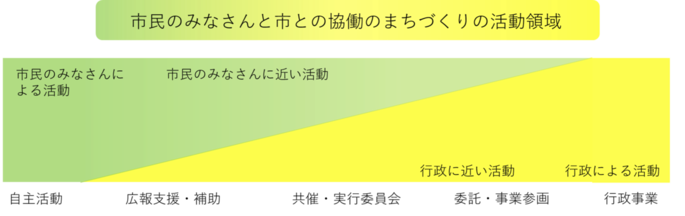

協働のまちづくりの活動領域

活動領域は次の図のとおりです。特にこの中心の部分は、市民のみなさんと市が連携・協力しながら活動する領域となります。

協働により期待されること

協働の基本原則

- 相互理解・情報共有

地域課題の解決という目的は同じでも、組織のなりたちや形態、事業の進め方など異なる点が多いため、十分な対話、コミュニケーションを図ることが大切です。

- 目的共有

協働の取り組みに際し、「解決すべき課題」や「その取組みが誰へ向けたものなのか」などを両者で確認することにより、受益者をきちんと見据える(見失わない)ことが大切です。

- 対等性

相互の自主性、自立性を尊重し、上下ではなく対等な関係であることを強く意識することが大切です。

- 自主性・自立性

市民活動団体との協働では、自主性・自立性を尊重しつつ、「課題に対して弾力的に対応できる」「地域性や専門性を生かせる」などの団体の長所を十分に活かすことが大切です。

- 公開性

協働の目的は地域課題の解決にあるため、受益者をはじめ、地域や市民に協働の過程や成果を公開することも大切です。

▲このページの先頭へ