トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 久留米の地域福祉マガジン「グッチョ」 > 【グッチョVol.40】グッチョと私、そしてこれから/シリーズ・叶え合う支援「一緒にしゃぼん玉を吹いてみようじゃないか」

更新日:2025年04月01日 13時48分

(11963キロバイト)

(11963キロバイト)

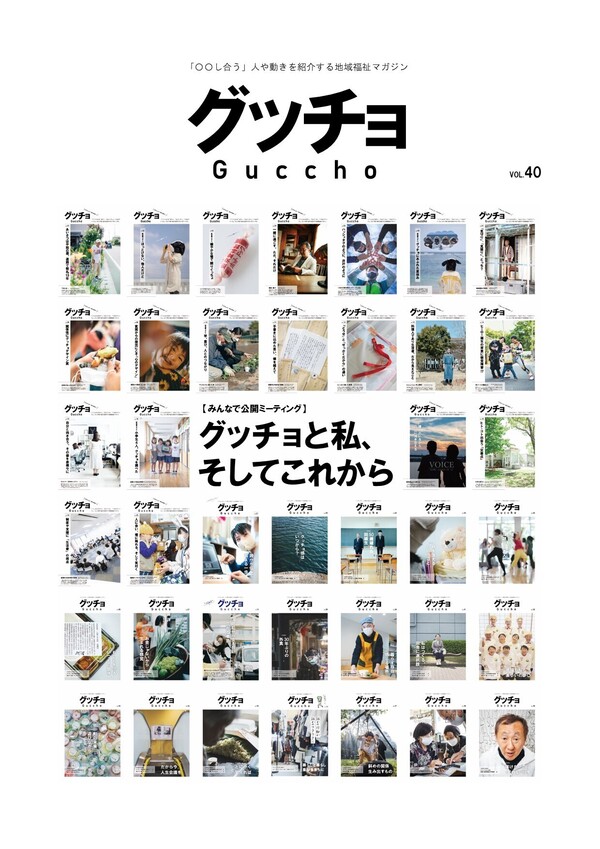

【TOPIC】グッチョと私、そしてこれから

【リード】

令和3年7月に創刊した本紙は、多くの人に支えられて40号の発行に至りました。これまでに執筆した職員や取材を受けてくれた人、そして発行を楽しみにしてくれている人と一緒にミーティングを開催。グッチョの感想や印象、今後の期待などを話し合いました。

聞き手:グッチョ編集担当・フトシ

【本文】

(写真やキャプションも魅力)

―皆さん、今日はありがとうございます。はじめに皆さんとグッチョの思い出や、これまでの記事で印象に残っている場面などをお聞きできますか

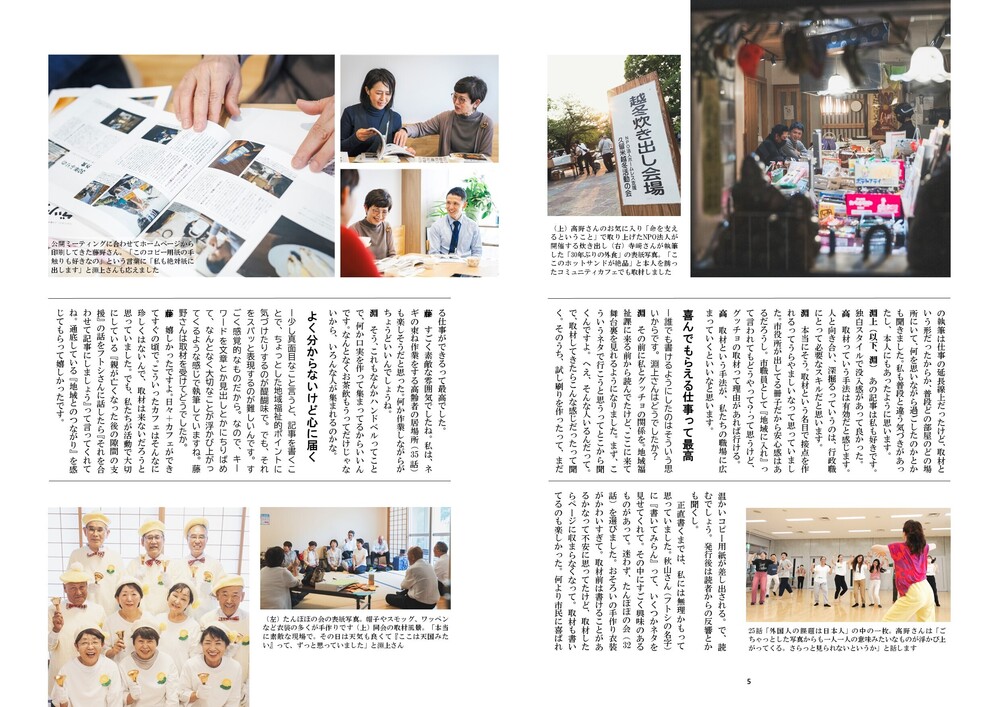

藤野(以下、藤) ええ、私やっぱり写真が大好き。なんか切り取り方とか。取材してもらった時の雪が降ってる集合写真。あの時にだけ降ってきてね。

高野(以下、高) あれいい写真!

藤 そうそうそう。そして記事をね、読むじゃないですか。そしたら、写真のキャプションっていうのかな、ここに結構重要なことがいっぱい書いてあるんですよ。

―ページ数には限界があるじゃないですか。それでも落としたくない情報をキャプションに逃がしたり、写真と合わせて読んでほしい話題を載せたりします。

藤 確か、ピアスさんの話(15話)。パソコンを障害者年金で買ったというエピソードがキャプションにあって。なんかこう、そういうことを思いながら年金を使ったんだ、なるほどなって。

高 赤裸々なことがさらっと書いてあるのですごく臨場感があります。30万円って額が載ってる。それを返すために頑張ってるっていうのが。表紙の後ろ姿の写真もセンセーショナル。顔を出すか出さないかを迷っているという話だったけど、顔出し以上に文章の中でに表現されてるみたいな。表紙も含めて物語になっていると思います。

(気づきは読者以外にも)

―グッチョは九州アートディレクターズクラブアワード2023で審査員特別賞をいただきました。応募を勧めてくれたのは高野さんでした。グッチョの特徴をどう見ていますか。

高 写真は私も好きです。文章の代わりに伝えるというか、そういう撮り方。登場している人たちの暮らしぶりとか状況がわかるので、ごちゃっとした写真からも意味が浮き上がってくるんですよね。写真を撮った意味とか意図っていうのが。

寺﨑(以下、寺) メインの見出しも工夫があるんですかね。この一言と表紙の写真で、なんか引き込まれる。号によっては『これどういうことかな』って疑問になる見出しもあるけど、読み進めると、あ、こういうことなんだっていうふうに、自分の中でつながって、なんか腑に落ちます。

高 好きな号だと、美容室と惣菜屋さんで行われる物々交換の話(27話)は好き。あと、ホームレス支援の話(24話)で、「生きていることで恩返し」という言葉に私が救われて。もう、生きているだけでいいんだって思えました。また、炊き出し活動について「月1回程度じゃ食事支援にはならない。でも、やる意味は絶対にある」とか。救われる言葉がとても印象に残っています。あと文章が優しいですね。

ー記事を書いた2人は、実際に執筆してどうでしたか。

寺 福祉の専門職は日常的に人と関わるので、関係者との振り返りの局面はあります。でも、その人の気持ちというか、引きこもり気味の30年間をどういう気持ちで過ごしたのかみたいな振り返りって、支援という関係性ではなかなかできないんです。今回の執筆は仕事の延長線上だったけど、取材という形だったからか、普段どの部屋のどの場所にいて、何を思いながら過ごしたのかとかも聞きました。私も普段と違う気づきがあったし、本人にもあったように思います。

淵上(以下、淵) あの記事は私も好きです。独白スタイルで没入感があって良かった。

高 取材っていう手法は有効だと感じます。人と向き合い、深掘るっていうのは、行政職にとって必要なスキルだと思います。

淵 本当にそう。取材という名目で接点を作れるってうらやましいなって思っていました。市役所が出してる冊子だから安心感はあるだろうし。市職員として『地域に入れ』って言われてもどうやって?って思うけど、グッチョの取材って理由があれば行ける。

高 取材という手法が、私たちの職場に広まっていくといいなと思います。

(喜んでもらえる仕事って最高)

―誰でも書けるようにしたのはそういう思いからです。淵上さんはどうでしたか?

淵 その前に私とグッチョの関係を。地域福祉課に来る前から読んでたけど、ここに来て舞台裏を見れるようになりました。まず、こういうネタで行こうと思うってとこから聞くんですよ。へえ、そんな人いるんだって。で、取材してきたらこんな感じだったって聞く。そのうち、試し刷りを作ったって、まだ温かいコピー用紙が差し出される。で、読むでしょう。発行後は読者からの反響とかも聞くし。

正直書くまでは、私には無理かもって思っていました。秋山さん(フトシの名字)に『書いてみらん』って、いくつかネタを見せてくれて。その中にすごく興味のあるものがあって。迷わず、たんぽぽの会(32話)を選びました。おそろいの手作り衣装がかわいすぎて。取材前は書けることがあるかなって不安に思ってたけど、取材したらページに収まらなくなって。取材も書いてるのも楽しかった。何より市民に喜ばれる仕事ができるって最高でした。

藤 すごく素敵な雰囲気でしたね。私は、ネギの束ね作業をする高齢者の居場所(35話)も楽しそうだと思った。何か作業しながらがちょうどいいんでしょうね。

淵 そう、これもなんかハンドベルってことで、何か口実を作って集まってるからいいんです。なんとなくお茶飲もうってだけじゃないから、いろんな人が集まれるのかな。

(よく分からないけど心に届く)

―少し真面目なこと言うと、記事を書くことで、ちょっとした地域福祉的ポイントに気づけたりするのが醍醐味で。でも、それをスパッと表現するのが難しいんです。すごく感覚的なものだから。なので、キーワードを文章とか見出しとかにちりばめて、なんとなく大切なことが浮かび上がってくるような感じで執筆していますね。藤野さんは取材を受けてどうでしたか。

藤 嬉しかったですよ。日々+カフェができてすぐの頃で。こういったカフェはそんなに珍しくはないんで、取材は来ないだろうと思っていました。でも、私たちが活動で大切にしている『親が亡くなった後の隙間の支援』の話をフトシさんに話したら『それを合わせて記事にしましょう』って言ってくれてね。通底している『地域とのつながり』を感じてもらって嬉しかったです。

フトシさんって言った言葉をそのまま書かないんですよね。言いたいことを汲み取って書くんです。そこが特徴かも。あと、記事の最後の写真に『関わらないと見えないことがある。感じることで変わるものがあるって』ってフレーズが添えられているんです。意味はあんまり分からないんだけど(笑)、なんか涙が出そうになるんです。

寺 それ分かる。なんか分かるようでよく分からない部分がありますよね(笑)。でも、脳じゃなくて、なんかこうハートに響くというか。

高 なんかね、写真も文章も『するめ』感がありますよ。

(ふわっと関わる入口に)

―するめって何だろう(笑)。ありがとうございます。最後に、これからのグッチョへの期待とか、どんな存在であってほしいとか。未来に向けた話をして終われればと思います。

寺 私、昨年ぐらいから「共事者」っていう言葉を使ってるんです。福祉って、当事者と支援者がいて、なんかそこだけの世界って思われがち。じゃあ、それ以外の人たちってどういう関わり方があるんだろうと考えた時に、共事者っていう言葉ってすごくしっくりきたんです。当事者でもないし、支援の経験もない。でも、なんかこう、ふわっと関われる距離感。そんな存在が増えるといいなと思うんです。

で、さっきの話の続きになるんですけど、取材の時のスタンスって、支援の専門職としての立ち位置じゃなく、友達みたいなフラットな関係性だったんですよね。そういう関わり方とか関心の持ち方って、当事者とか支援者以外の人たちこそ持てるものなんじゃないかな。グッチョって、共事者意識を久留米に広げていく一つの媒体だと思うし、地域福祉にみんながふわっと関われる入口みたいな印象を持ってて。いろんな課題を重たく表現するだけではなく、身近な人や地域で願いを叶え合っているんだよっていう、今の表現の柱は残して欲しいなと思います。

藤 私が活動しているAU-formal実行委員会は、38号から後半2ページを制作しています。市役所から出している媒体を民間が一緒に編集していることをいろんな課の人に知ってほしいし、今後はもっといろんな職員さんと一緒に取材に行きたいです。市役所の内も外も、重なり合うツールにできるといいな。

―そうですね、組織の壁も官民の立場の違いも越える舞台にできれば素敵ですね。高野さんはいかがですか。

高 本当に私はグッチョが大好きで、本当に救われた言葉があるので、どういう形であっても続いていってほしいです。

もちろんグッチョは属人的に『爆誕』したと思います。でも、よくある『〇〇運動』とか書かれたボールペンをもらっても何も伝わらないし、何も感じない。取材をして記事にすることで、触れた人が『ああ、そういうことなんだね』って実感が生まれるはず。だからみんなで一緒にグッチョを作ってほしい。市役所と市民をつなぐ『橋渡しのスタンダード』になってくれたらって思います。

淵 私、やっぱり思うんですけど、秋山さんが異動したら、どうしてグッチョを続けられないんだろう。だって、グッチョは誰でも書ける媒体なら、ずっと関わっててもいいんじゃないって思うんです。私はコピー機で印刷している今のグッチョが好き。せっかくこの形で生まれて4年にもなろうとしている。ストーリーもこんなに生まれてきて、その一個一個に響いている人が確実にいるっていうものを、どうしてやめなきゃいけないのって思ってしまうんです。地域課題ってどこの部署にもあるんだから部署なんか関係ない。そもそも市民に人事異動なんて事情は関係ないんだし。

高 そうそう、もともと事業予算なんてないんでしょ。じゃあ関係ないですよ。予算ゼロで良かったじゃないですか(笑)。

―この想定できない展開が面白いですね(笑)。グッチョは『いろんな垣根を乗り越えるメディア』もテーマ。今日はこのメンバーでいろいろと乗り越えた感じですね。今日はありがとうございました。

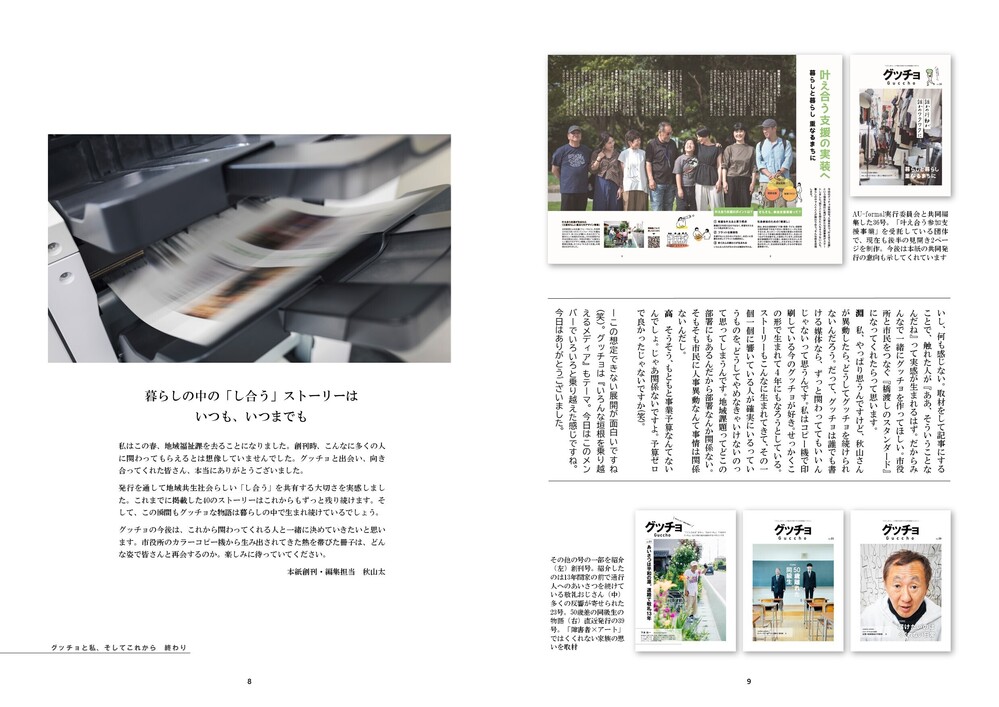

【暮らしの中の「し合う」ストーリーはいつも、いつまでも】

私はこの春、地域福祉課を去ることになりました。創刊時、こんなに多くの人に関わってもらえるとは想像していませんでした。グッチョと出会い、向き合ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。

発行を通して地域共生社会らしい「し合う」を共有する大切さを実感しました。これまでに掲載した40のストーリーはこれからもずっと残り続けます。そして、この瞬間もグッチョな物語は暮らしの中で生まれ続けているでしょう。

グッチョの今後は、これから関わってくれる人と一緒に決めていきたいと思います。市役所のカラーコピー機から生み出されてきた熱を帯びた冊子は、どんな姿で皆さんと再会するのか。楽しみに待っていてください。

本紙創刊・編集担当 秋山太